- Код статьи

- S086956870005907-8-1

- DOI

- 10.31857/S086956870005907-8

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Выпуск 4

- Страницы

- 54-65

- Аннотация

- Ключевые слова

- Дата публикации

- 05.08.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 93

- Всего просмотров

- 5212

Важным источником по истории Восточной и Северной Европы конца VIII – начала XI в. являются клады куфических дирхамов – серебряных монет, которые чеканили на территории Арабского халифата и которые поступали в Европу в качестве платы за меха, рабов и другие товары. Уникальной особенностью этих монет является указание на них места и года чеканки. Благодаря точной датировке клады с куфическими дирхамами служат хронологическими реперными точками восточноевропейских социально-исторических процессов1.

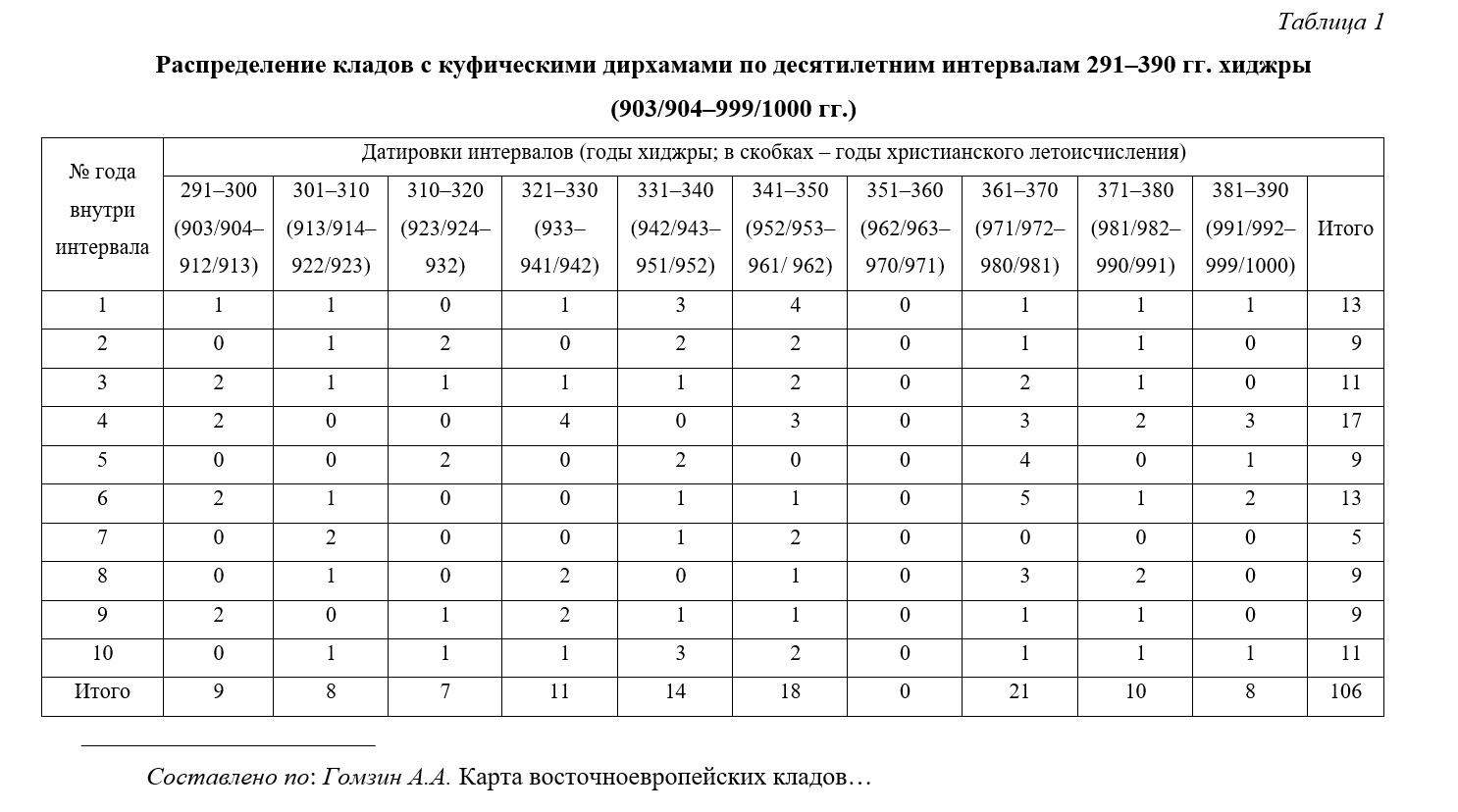

В настоящей статье анализируется факт почти полного отсутствия кладов куфических дирхамов, датируемых по младшей монете летописным периодом походов Святослава (964–972)2. Согласно сводке 2012 г.3, на территории Восточной Европы насчитывается 106 кладов периода 903/904–1000/01 гг., младшая монета которых датируется с точностью от одного до десяти лет; в среднем это 10–11 кладов за любое десятилетие X в. Однако десятилетие 962/963–971/972 гг. (351–360 гг. хиджры) не содержит ни одного такого клада (см. табл. 1).

3. Гомзин А.А. Карта восточноевропейских кладов куфических монет Х в. и кладов XI–XII вв. // Русь в IX–X веках. М.; Вологда, 2012. С. 390–393. В 2017 г. опубликован клад 360 г.х. (Гомзин А.А. Смирновский клад куфических монет 2013 г. // Вестник Нижегородского университета. 2017. № 4), однако учёт этого клада не изменил выводов данного исследования.

«Аномалия Святослава» уникальна. В пределах X в. длительность любой другой лакуны в распределении кладов не превышает трёх лет (316–318, 325–327, 387–389 гг. хиджры, см. табл. 1). Соседние десятилетия (341–350 и 361–370 гг. хиджры) дополнительно акцентируют особый характер лакуны, поскольку дают крупнейшие списки кладов за весь период поступления дирхамов в Восточную Европу (см. табл. 2 для X в.): 18 кладов в 341–350 и 21 клад в 361–370 гг. хиджры4, что примерно вдвое выше средней плотности распределения кладов (табл. 1). Эти два десятилетия включают четырёхлетние пиковые периоды 341–344 и 363–366 гг. хиджры (11 и 14 кладов), что в 2,6 и в 3,3 раза больше средней плотности кладов соответственно. Перечисленные скачки в распределении кладов свидетельствуют о том, что оно несёт на себе отпечаток мощных воздействий, «возмутивших» экономическую жизнь Восточной Европы.

Таблица 2

Распределение кладов и дирхамов по десятилетиям X в.

| Годы | Клады | Дирхамы | Средняя величина клада |

| 890–899 | 2 | 340 | 170 |

| 900–909 | 7 | 3 851 | 550 |

| 910–919 | 8 | 3 388 | 424 |

| 920–929 | 9 | 1 172 | 130 |

| 930–939 | 11 | 14 067 | 1 279 |

| 940–949 | 8 | 8 588 | 1 074 |

| 950–959 | 21 | 6 713 | 320 |

| 960–969 | 4 | 2 222 | 556 |

| 970–979 | 23 | 37 997 | 1 652 |

| 980–989 | 14 | 2 927 | 209 |

| 990–999 | 12 | 1 822 | 152 |

| 1000–1009 | 11 | 8 477 | 771 |

Составлено по: Kovalev R.K., Kaelin A.C. Circulation of Arab Silver in Medieval Afro-Eurasia // History Compass. 2017. Vol. 5. Tab. 3. К сожалению, в сводках В.С. Кулешова и А.А. Гомзина (см. примеч. 4, 5) сведения о количестве дирхамов в кладах отсутствуют. Отмечу, что сводка Ковалёва и Кэлин построена по шкале христианского летоисчисления, а Кулешова и Гомзина – по шкале мусульманского летоисчисления, но сопоставление этих сводок возможно благодаря удачному стечению обстоятельств (см. табл. 1). Например, 960-е гг. фактически совпадают с 350-ми гг. хиджры.

Заметный спад в количестве восточноевропейских кладов 960-х гг. не раз привлекал внимание исследователей. Его связывали либо со спадом производства серебра в Азии (В.Л. Янин, Т.С. Нунан, В.С. Кулешов)5, либо с военной деятельностью Святослава (В.М. Потин и А.А. Гомзин)6. Г.С. Лебедев рассматривал связь похода Святослава в 965 г. и упадка волжского торгового пути и Бирки (Швеция)7. Р.К. Ковалёв пришёл к выводу, что после разгрома Хазарии (в 965 или 969 г.) русы контролировали Нижнюю Волгу и блокировали торговые пути почти до 980 г. Он не рассматривает аномалию 351–360 гг. хиджры, но отмечает разрыв в поступлении куфических дирхамов на Балтику, начавшийся, по его мнению, около 950 г., и связывает его с административно-фискальными реформами княгини Ольги8. Т.С. Нунан считал, что спад количества кладов в 960-х гг. по сравнению с предыдущим десятилетием может быть скорее кажущимся, чем реальным9. Это замечание многозначно, но его можно понять и так, что клады в 960-х гг. выпадали, но по младшей монете датируются более ранним периодом).

6. Потин В.М. Русско-скандинавские связи по нумизматическим данным (IX–XII вв.) // Исторические связи Скандинавии и России. IX–XX вв. Л., 1970. С. 70; Гомзин А.А. Восточное монетное серебро… С. 176–177.

7. Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб., 2005. С. 573–574.

8. Kovalev R.K. Dirham Mint Output in the Southern Caspian Sea Provinces of Gīlān, Ţabaristān, Jurjān, and Qūmis in the Tenth-Early Eleventh Centuries // Archivum Eurasiae Medii Aevi. 2012. Vol. 19. P. 133–183; Kovalev R.K. Were direct contacts Between Volga Bulğāria and Sweden in the second half of tenth century? // Ibid. 2013. Vol. 20. P. 67–102; Ковалёв Р.К. О роли русов и волжских булгар в импорте североиранских дирхемов в Европу во второй половине X – начале XI в. // Древнейшие государства Восточной Европы (далее – ДГВЕ). 2015 год. М., 2017. С. 129–134.

9. Noonan T.S. Fluctuations in Islamic Trade with Eastern Europe during the Viking Age // Harvard Ukrainian Studies. 1992. Vol. 16. № 3–4. P. 246.

Уникальна позиция А.В. Фомина10. Отмечая, что Святослав «подверг настоящему разгрому крупнейшие центры» Волжской Булгарии и Хазарии, «как бы протаранив» главные торговые магистрали Восточной Европы, он пришёл к парадоксальному выводу: «Не исключено, что молниеносный круиз русов заставил их восточных соседей прекратить “серебряную” блокаду Руси, о существовании которой можно было бы догадаться, имея в виду хронологическую лакуну 930–950-х годов в составе большинства кладов, после чего монетный поток был направлен в сторону Киева и Чернигова, откуда устремился на север по пути “из варяг в греки”»11. Упоминание «лакуны 930–950-х гг.» в составе монетного содержимого «большинства кладов» противоречит не только собственному выводу Фомина о максимуме 940-х гг. в составе кладов с куфическими дирхамами (прочие максимумы приходятся на 770-е, 800-е, 840-е, 900-е и 960-е гг.)12, но и данным Ковалёва и Кэлин (см. табл. 2): при среднем количестве дирхамов в кладах IX–X вв. по 5 595 монет за десятилетие лишь 930-е гг. (14 067 дирхамов), 940-е гг. (8 588 дирхамов), 950-е (6 713), 970-е (37 997) и 1000-е гг. (8 477 дирхамов) демонстрируют сумму выше среднего.

11. Фомин А.В. Древнерусские денежно-монетные рынки… С. 72.

12. Фомин А.В. Источниковедение кладов с куфическими монетами IX–X веков (по материалам Восточной Европы). М., 1982. С. 15.

Стоит отметить, что в перечисленных работах диагностирован именно спад в количестве кладов в 960-е гг., рассматриваемый в качестве очередного минимума в общем ряду подъёмов и спадов кладообразования в X в. (см. табл. 2), но не феномен их полного отсутствия в 351–360 гг. хиджры. Причиной такой интерпретации стало суммирование данных по десятилетиям григорианского летоисчисления13. В результате лакуна 351–360 гг. хиджры (962/963–970/971 гг.) «разбавлена» кладами начала 960-х гг., что замаскировало её уникальный характер. Более корректным методом изучения вариационных рядов является использование скользящей средней14. Ниже применён частный вариант такого метода, когда длительность аномалии используется как эталонный интервал для построения цепочки интервалов той же длительности. Подсчёт количества кладов на одинаковых интервалах, построенных относительно аномалии, позволяет статистически оценивать вероятность случайного появления отклонений от среднего в условиях случайного образования кладов. Мы говорим именно о случайности кладообразования15, потому что никто не знает, где и когда на территории Восточной Европы будет обнаружен следующий клад. Именно поэтому выпадение кладов следует изучать методами теории вероятностей как случайный процесс. При квазистабильности общих условий монетного обращения (на конкретной территории в конкретный период) следует ожидать случайного распределения кладов, не выходящего за пределы допустимых отклонений. Выходить за статистически допустимые пределы могут только «аномалии», возникающие под влиянием мощных «внешних» (по отношению к «обычному» монетному обращению) факторов.

14. Фёдоров-Давыдов Г.А. Статистические методы в археологии. М., 1987. С. 26–30; 38–43.

15. Здесь и далее термин «кладообразование» означает процесс образования, обнаружения и описания кладов, включая их введение в научный оборот.

Чтобы доказать, что именно военная активность Святослава является единственной причиной аномалии 351–360 гг. хиджры, необходимо показать, что: 1) имеет место квазистабильность факторов, определяющих характер монетного обращения на территории Восточной Европы в X в.; 2) аномалия 351–360 гг. хиджры в распределении выпавших кладов выходит за рамки статистически допустимых отклонений; 3) уменьшение чеканки монет не является причиной аномалии; 4) на территории Восточной Европы в X в. именно военная активность была самым мощным «внешним» фактором, влияющим на «обычное» монетное обращение и, соответственно, на кладообразование. Последний тезис принят в данной статье как данность.

Ниже перечислены четыре фактора, определяющие квазистабильность условий монетного обращения в Восточной Европе в X в. и обеспечивающие тот «фон», на котором выделяется аномалия 351–360 гг. хиджры.

1) Постоянство геополитического положения Восточной Европы как части обширной территории континентального «серебряного потока»16.

2) Относительное постоянство (с конца IX в. до рубежа X–XI вв.) форм и инструментов социально-политического и экономического контроля в Восточной Европе (в целом), и в частности социально-политического строя древнерусской политии17.

3) Относительная стабильность ассортимента основных товаров и форм внешней торговли, т.е. отсутствие здесь радикальных перемен, влияющих на монетное обращение. Так, на протяжении всего X в. основным источником поступления куфических дирхамов было государство Саманидов18.

4) Удачное хронологическое расположение двух масштабных кризисов в монетном обращении, достигших пика за пределами X в. – резкий спад в поступлении монет в последней четверти IX в. и полное прекращение ввоза дирхамов к концу 1010-х гг.19 Первый кризис находится полностью за пределами X в. Предпосылки второго кризиса – ухудшение качества куфических дирхамов и переход к использованию их обломков «на вес» (при резком увеличении доли обломков) – заметны уже в 930-х гг.20, однако этот процесс разворачивался постепенно. Заключительная стадия поставок монет в Восточную Европу приходится на вторую половину 990-х – первую половину 1010-х гг.21, что позволяет говорить о квазистабильности влияния второго кризиса на монетное обращение в X в.

20. Янин В.Л. Денежно-весовые системы… С. 129–132; Фомин А.В. Обращение обломков куфических монет в Восточной Европе в X – начале XI в. // Нумизматика и эпиграфика (далее – НЭ). Т. XIV. М., 1984; Нунан Т.С. Торговля Волжской Булгарии… С. 303.

21. Давидович Е.А. Краткий обзор монетной политики в государствах Средней Азии VIII–XVIII вв. // НЭ. T. XIX. М., 2015; Илиш Л., Кулешов В.С. Монеты Укайлидов и Марванидов… С. 129.

Благодаря квазистабильности условий монетного обращения хронологическое распределение кладов куфических дирхамов в X в. может рассматриваться как вариационный ряд, статистические свойства которого относительно едины. Такой ряд пригоден для проверки и идентификации аномалий нестатистического происхождения. В данном случае проверка заключается в вычислении вероятности появления того количества кладов, которое наблюдается в рамках аномалии Святослава «на фоне» среднего количества кладов в другие периоды такой же длительности (см. табл. 1). В силу случайного характера выпадения кладов данный метод оценки вероятности аналогичен оценке вероятности выпадения отдельных граней воображаемого 10-гранника в серии из 106 бросков.

Сначала рассмотрим выборку из 106 кладов (табл. 1). Ряд 9, 8, 7, 11, 14, 18, 0, 21, 10 и 8 отражает количество выпадений граней воображаемого правильного десятигранника. Вероятность выпадения одной грани «при одном броске» составляет 10% (0,1). При 106 бросках каждая грань должна выпасть в среднем 10,6 раз. Вероятность того, что одна из десяти граней не выпадет ни разу, составляет ((100-10)/100)106≈0,005×0,956≈0,0000122. При доверительном уровне 0,95 это означает, что аномалия 351–360 гг. хиджры не является результатом случайного процесса, причём вывод сделан с гигантским запасом. Это означает, что существует «внешний» фактор, породивший аномалию. С учётом клада 360 г. хиджры вероятность одного выпадения одной из десяти граней при 107 бросках составит 0,00001×107/10≈0,0001; т.е. аномалия Святослава имеет нестатистическое происхождение.

Причиной данной аномалии может быть уменьшение чеканки дирхамов в Халифате. В.С. Кулешов следующим образом характеризует масштабы чеканки в 960-е гг.: «Эта лакуна в датах младших монет соответствует 350-м гг.х., отмеченным монетами саманида Мансура ибн Нуха, буидскими типами (каждый год этого десятилетия представлен в среднем на 9–12 монетных дворах, но большинство не массовые), плохо определимыми “большими дирхамами” и довольно редкими у нас хамданидскими дирхамами. По данным кладов конца X века это десятилетие по объёмам чеканки выглядит как относительно депрессивное: массовая зийаридская чеканка (с 358 и 359, но массово – в 360–368 гг.х.) ещё не началась, явно более массовая чеканка позднего Мансура и буидов 360–370-х гг. тоже ещё впереди. Таким образом, хотя бы отчасти эта лакуна должна объясняться падением частот младших монет в обращении. Однако я полностью согласен, что нужно рассматривать всё это комплексно, в том числе и с учётом кризиса Хазарии».

Действительно, депрессия чеканки в определённый год означает снижение количества кладов, младшие монеты которых датированы этим годом. Если следовать данным о количестве кладов в 341–350, 351–360 и 361–370 гг. хиджры (что примерно соответствует 950-м, 960-м и 970-м гг.), а именно 18, 1 и 21 клад (недавний клад 360 г. хиджры учтён) – разница в выпуске дирхамов в 960-х гг. по сравнению с соседними десятилетиями должна быть примерно двадцатикратной23. Кулешов не использует количественных оценок масштабов чеканки 960-х гг. (351–360 гг.х.), однако соответствующие данные можно найти у Нунана24. Они радикально отличаются от двадцатикратной оценки и показывают, что при случайном выпадении кладов в X в. в 960-х гг. должно выпасть больше кладов, чем в 950-е гг., хотя и меньше, чем в 970-е. Это означает, что единственной причиной лакуны 351–360 гг. хиджры является военная деятельность Святослава и его дружин.

24. Нунан Т.С. Торговля Волжской Булгарии… С. 301, табл. 8. В 950-е, 960-е, 970-е гг. импортировано соответственно 7,4, 8,3 и 8,9% саманидских дирхамов X в.

Данный вывод приводит к ряду заключений.

1. Количество кладов в 341–350, 351–360 и 361–370 гг. хиджры сначала резко возрастает, потом резко падает, потом снова резко возрастает. Подобное распределение кладов означает, что во второй период фактически отсутствует поступление новых монет, но клады продолжают выпадать, а их младшие монеты, соответственно, датируются первым периодом25. Иными словами, в период правления Святослава поток серебра был остановлен26 (мы не касаемся незначительных случайных поступлений). В это время клады продолжали выпадать, однако по младшей монете попадали преимущественно в состав кладов предшествующего десятилетия или ещё более раннего27. Отмеченный исследователями «максимум» ввоза дирхамов, датируемый 950-ми гг.28, – это фантом, порождённый прекращением поставок куфических дирхамов в период правления Святослава и выпадением в 960-х гг. кладов с младшими монетами 950-х гг.

26. Поскольку чеканка новых монет в государстве Саманидов не прекращалась, поток серебра должен был пополняться новыми монетами, которые неизбежно приходили бы в Восточную Европу.

27. Известно, что клады с одинаковыми младшими монетами могут выпадать с разницей до нескольких десятилетий: Kilger C.C.L. Kaupang… P. 210–211, 214–215, 219–222; Кулешов В.С. Хронология обращения монет Халифата в Восточной Европе (VIII–IX вв.) // XVI всероссийская нумизматическая конференция. СПб., 2011. С. 48; Кулешов В.С. Композиция и датировка Баклинского (Крым) клада 830-х гг. // «ПриPONTийский меняла: деньги местного рынка». Севастополь, 2012. Ср.: Потин В.М. Монеты. Клады. Коллекции. СПб., 1993. С. 181–185.

28. Янин В.Л. Денежно-весовые системы… С. 132; Фомин А.В. Новгородские клады… С. 34.

2. В условиях стагнирующего монетного обращения (и дефицита серебра) используются не только монеты, но любые предметы из драгоценного металла, которые рубят на куски. Соответственно дирхамы придётся использовать в общей массе лома, и их тоже нужно ломать. Такие клады по младшей монете будут датироваться существенно раньше реальной даты выпадения. Резкий рост доли дирхамов в обломках наблюдается на протяжении 930–940-х гг. и сохраняется затем на уровне в среднем не ниже 50–60%29. Одной из главных причин этого (а для кладов 930–940-х гг., возможно, единственной)30 является стагнация монетного обращения в правление Святослава. Эта же причина объясняет отмеченное Яниным преобладание саманидских дирхемов первой трети X в. в кладах до конца 950-х гг.31

30. Другая причина (падение качества серебра в монетах) может сказываться лишь со второй половины 940-х гг. (Давидович Е.А. Денежное обращение в Маверранахре при Саманидах // НЭ. Т. VI. М., 1966. С. 133–134).

31. Янин В.Л. Денежно-весовые системы… С. 133–134.

3. В 970-х гг. в Восточную Европу хлынул обильный поток серебра, резко увеличивший общее количество захороненных кладов32. Их численность (с младшими монетами 361–370 гг. хиджры) вдвое превысила среднюю плотность X в., а средний размер клада втрое превысил таковые. Часть этих дирхамов, очевидно, накапливалась в Азии ещё при Святославе в ожидании возобновления торговли.

4. Известно, что при свободной поставке дирхамов минимальное запаздывание младших монет кладов по отношению к дате захоронения клада в Восточной Европе не превышало одного года33, а на территории современной Польши и Эстонии – одного-двух лет34. Эту же особенность следует отнести к любому радикальному изменению потока дирхамов. 962 и 971 гг. (первый и последний годы аномалии) следует рассматривать в качестве дат начала и конца периода, в течение которого была парализована торговля Восточной, Центральной и Северной Европы с Саманидами. Этот вывод позволяет уточнить время самостоятельного правления Святослава, чья военная активность, очевидно, шла вразрез с экономической политикой его матери и привела к параличу международной торговли. Первое сообщение Повести временных лет о походах Святослава помещено под 964 г.35 Эта дата трактуется или как время начала походов Святослава36, или как момент начала его самостоятельного правления37. Однако анализ внутриполитических процессов конца 950-х – начала 960-х гг. показывает, что уже в 961 г. Святослав отстранил Ольгу от власти38, следовательно, аномалия 962/963–970/971 гг. с точностью до полутора лет совпадает с периодом его самостоятельного правления. В частности, на путях доставки арабского монетного серебра находились земли вятичей, отмеченные скоплением кладов X в.39, куда был направлен первый (согласно летописи) поход Святослава. Именно военная активность дружин Святослава прервала нормальное функционирование торговых путей до самой смерти правителя40.

34. Ковалёв Р.К. О роли русов и волжских булгар… С. 108.

35. ПВЛ. С. 244.

36. Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава. М., 1991. С. 91.

37. История России с древнейших времён до конца XX века. М., 1996. С. 73; Россия. Хроника основных событий. IX–XX века. М., 2002. С. 17; Калинина Т.М. Проблемы истории Хазарии (по данным восточных источников). М., 2015. С. 243.

38. Назаренко А.В. Попытка крещения Руси при княгине Ольге в контексте международных отношений 60-х годов X в. // Церковь, общество и государство в феодальной России. М., 1990; Obolensky D. Ol’ga’s conversion: the evidence reconsidered // Harvard Ukranian Studies. 1990. Vol. XII; Labunka M. Religious centers and their missions to Kievan Rus’: from Ol’ga to Volodimer // Ibid.

39. Гомзин А.А. Карта восточноевропейских кладов… С. 390; Леонтьев А.Е., Носов Е.Н. Восточноевропейские пути сообщения и торговые связи в конце VIII–X в. // Русь в IX–X веках. С. 386, 395–397. Восстановление торговли маркировано массой кладов 970-х гг., рекордной для всего периода поступления арабского серебра (для X в. см. табл. 2).

40. Гагин И.А. Волжская Булгария: от посольства багдадского халифа до походов князя Святослава (X в.) // Вопросы истории. 2008. № 3. С. 139–141; Калинина Т.М. Проблемы истории Хазарии… С. 243–244. См. также примеч. 9.

5. Интересен момент окончания лакуны Святослава (971 г.). Согласно летописи, Святослав погиб весной 972 г., однако уже в 971 г. он был заперт печенегами на острове на Днепре. Период зимовки Святослава хронологически соответствует первой трети годичного интервала датировки младшей монеты I Неревского клада 361 г. хиджры41 (24 ноября 971 – 11 ноября 972 г.). В течение полугода после его гибели пришёл в движение масштабный механизм международной торговли, остановленный Святославом на долгие десять лет. Такое совпадение сроков может означать два варианта развития событий42. Либо обычные способы коммуникации настолько хорошо обеспечивали контакты между Восточной Европой и Средней Азией, что смерть Святослава за несколько месяцев инициировала стихийное, но радикальное изменение поведения правителей и элит в обширном азиатско-европейском регионе, либо существовали субъекты деятельности, стремившиеся ради возобновления торговли целенаправленно изменить политическую конъюнктуру в Восточной Европе и связанных с ней регионах «серебряного потока» и приведшие в действие механизм международной торговли уже в период зимовки Святослава. Второй вариант мог быть связан с действиями христианской общины Киева, которая, возможно, воспользовалась событиями 971–972 гг., чтобы избавится от Святослава – влиятельнейшего сторонника язычества43. Одним из следствий разгрома Святослава на Балканах стала его расправа над дружинниками-христианами44. Киевская община (и особенно её христианская часть) не могла ожидать ничего хорошего от возвращения Святослава и, вероятно, не просто использовала, но подстроила «печенежскую ловушку»45. В любом случае, именно парализованная международная торговля стала одной из главных причин потери Святославом поддержки со стороны «правящих элит Древней Руси». Хищническая политика Святослава оказалась крайне разорительной для Руси. Святослав фактически обрёк её экономику на стагнацию, прекратившуюся только с его смертью.

42. Клад 360 г. хиджры мог бы усилить излагаемое далее, но есть сомнения в столь ранней тезаврации (Гомзин А.А. Смирновский клад… С. 26).

43. Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава. С. 173–177; Фроянов И.Я. Рабство и данничество… С. 330–354.

44. Климов Е.В. Причины гибели великого князя Святослава Игоревича // Вопросы истории. 2008. № 11. С. 157, 159.

45. Фроянов И.Я. Рабство и данничество… С. 347–348, 353–354.

6. «Аномалия Святослава» – не единственный провал в распределении кладов, возникший в результате военных действий. Смягчённым аналогом аномалии является минимум 880–890-х гг. (войны конунга Олега).

7. Военная деятельность Святослава стала причиной дефицита серебра на Балтике, что в свою очередь привело к резкому росту чеканки европейской монеты и преодолению границы между двумя европейскими торговыми субсистемами – западной, ориентированной на Андалусию, и восточной, направленной на государство Саманидов46. В результате на восток Европы пошёл поток западного серебра.

8. Ещё одно следствие военной деятельности дружин Святослава – закат Бирки и возвышение Сигтуны (примерный рубеж – 970 г.).

9. На важнейшее значение военной активности Святослава указывает целая совокупность наблюдений. К.А. Михайлов констатирует прекращение практики захоронений в камерных погребениях (содержащих скандинавские элементы обряда) в могильниках Киева, Гнёздова, Пскова и Тимерёва предположительно в 970–980-х гг., а хронологическим рубежом бытования обряда называет 980–1000 гг.47 Ф.А. Андрощук считает взаимосвязанными закат Бирки, гибель Шестовиц и катастрофические события в Гнёздово48. В.С. Нефёдов на основе датировок гнёздовских кладов (950-е – начало 960-х гг.) датирует разгром Гнёздова первой половиной 960-х гг. и первыми годами правления Святослава, не отмеченными в ПВЛ какими-либо событиями49. Соединяя эти наблюдения со сказанным выше об аномалии Святослава, следует датировать разгром торгово-транспортных центров («открытых торгово-ремесленных поселений» по терминологии археологов) 961–969 гг.50

48. Андрощук Ф.А. Гнёздово, днепровский путь и финал Бирки // Труды ГИМ. Вып. 124. М., 2001. С. 128, 133.

49. Нефёдов В.С. Ранние этапы политогенеза на территории Смоленской земли // Северная Русь и проблемы формирования Древнерусского государства. Вологда, 2012. С. 105–106. По археологическим данным разгром Гнёздова датируется третьей четвертью X в. (Пушкина Т.А. Нумизматические материалы из раскопок Гнёздова // Великий Новгород в истории средневековой Европы. М., 1999. С. 413–414; Мурашёва В.В., Ениосова Н.В., Фетисов А.А. Кузнечно-ювелирная мастерская пойменной части Гнёздовского поселения // Гнездово: результаты комплексных исследований памятника. М., 2007. С. 70; Авдусина С.А. Гнёздовский клад 2001 года // Славяне и иные языци… М., 2014. С.100.

50. Что не позволяет согласиться с мнением Н.А. Макарова, связывающего политическую нестабильность в середине X в. («разрушение или прекращение существования старых центров», выпадение кладов в Гнёздове, Новгороде, Полоцке и другие события) с эпохой Ольги (Макаров Н.А. Исторические свидетельства и археологические реалии: в поисках соответствий // Русь в IX–X веках. С. 458), а также с мнением Р.К. Ковалёва, датирующего начало разрыва в доставке саманидских дирхемов из Восточной Европы на Балтику примерно 950 г. и связывающего его возникновение с деятельностью Ольги (Ковалёв Р.К. О роли русов и волжских булгар… С. 105).

Почему Святослав громил эти центры уже при жизни матери, совсем недавно «обустроившей» собственные владения? Ответ очевиден: разгромленные центры не принадлежали ни Святославу, ни Ольге. Реальные границы распространения власти Киева во второй трети X в. были гораздо скромнее тех пределов, которые принято приписывать Олегу и Ярославу51. В эти границы не входило большинство важнейших торгово-транспортных центров «серебряного потока». Сыну Святослава Владимиру тоже пришлось продолжать политику отца (походы против Полоцка, вятичей, радимичей и северян52). Симптоматично, что сначала Владимир «призвал варягов», чтобы получить власть в Киеве, а потом избавился от них53. Очевидно, не подчиняющиеся киевским правителям пришельцы из Скандинавии оставались основной военной силой на территории Восточной Европы. Часть их контролировала пути через Гнёздово (смоленский субрегион), Тимерёво (ярославский), Шестовицы (черниговский) и земли вятичей54.

52. ПВЛ. С. 252, 256, 257; Енуков В.В., Енукова О.Н. Северская земля на путях становления Руси // Начало русской государственности в IX веке и её возрождение в первой четверти XVII века. Брянск, 2012. С. 29–32.

53. ПВЛ. С. 251, 254.

54. Фетисов А.А. «Дружинная культура» Древней Руси // ДГВЕ. 2010 год. С. 413–419. Шестовицы не контролировались Киевом до разгрома около 960 г. (Androshchuk F. Chernigov et Shestovitsa, Birka et Hovgården: le modèle urbain scandinave vu de l`est // Les Centres russes entre Scandinavie, Byzance et Orient. Paris, 2000. P. 263), т.е. до разгрома Святославом.

10. Киев середины X в. был лишь одним элементом (из почти десятка) обширной сети основных военно-торговых центров, контролируемых разными варяжскими конунгами. Судя по размерам «Русской земли» в середине X в. и по географии военных действий Святослава и Владимира, северные владения Ольги отделялись от её киевских владений территориями других конунгов55. Об относительно скромных пределах киевской политии свидетельствует также отсутствие в летописях имён правителей синхронных этнополитических образований Восточной Европы56 (а это десятки лиц за весь X в.). Если бы последние зависели от Киева, то вряд ли бы летописцы (точнее, заказчики летописей) отказались от соответствующих упоминаний в качестве свидетельств власти Киева. Ведь описан же в летописях и разгром Ольгой древлян (упомянут Мал), и захват Владимиром владений Рогволда. Сама по себе редкость имени Рюрика в ономастиконе киевских правителей (полное отсутствие в X–XI вв. и всего три случая позднее) свидетельствует об отсутствии представления о престижности этого имени57 – по крайней мере до распространения «летописной истории» «Рюриковичей», утверждавшейся со второй половины XI в.

56. Лукин П.В. Восточнославянские «племена» и их князья: Конструирование истории в древней Руси // Славяне и их соседи. XXV конференция. М., 2010. С. 83–89.

57. Мельникова Е.А. Рюрик, Синеус и Трувор в древнерусской историографической традиции // ДГВЕ. 1998 г. М., 2000. С. 144–145; Пчелов П.Е. Скандинавские имена в династической традиции Рюриковичей домонгольского периода // Древнерусская культура в мировом контексте: археология и междисциплинарные исследования. М., 1999. С. 132. Известно, что выбор имён отражал сложную систему политических отношений (Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв.: Династическая история сквозь призму антропонимики. СПб., 2006. С. 108).

11. Жалобы Игоревых дружинников на бедность и повторный поход Игоря «с малой частью дружины»58 к древлянам (словно больше некуда было пойти) выглядят странно на фоне предшествующих сообщений летописи о богатой добыче в Константинополе и заключении договора с греками. Такое поведение можно интерпретировать как признак военно-политической слабости Игоря после поражения 941 г.59, потери от которого, очевидно, не компенсировались последующими успехами. Данную слабость – и в этом заключается основная социально-политическая гипотеза этой статьи – укоренившиеся в Киеве «Рюриковичи» трансформировали в свою силу. Они стали позиционировать себя – в противоположность другим скандинавам – в качестве «прославянской» военно-политической силы, направленной против «приходящих из-за моря» скандинавов, подобных Рогволду. Этот поворот начался не позднее времени правления Ольги (но, возможно, и ранее, судя по наречению её сына славянским именем Святослав) и засвидетельствован славянскими именами многих Рюриковичей60. Святослав парализовал международную торговлю, когда громил неподконтрольную Киеву военную и торгово-транспортную инфраструктуру скандинавов – соперников Рюриковичей в борьбе за контроль над Восточной Европой61. Очевидно, что торговлю Святослав не ценил. Антискандинавская политика – недооцененный элемент деятельности Святослава, органично сочетавшийся с его стремлением перенести столицу владений в Переяславец. Разгром скандинавской инфраструктуры послужил началом заключительной (закатной) фазы того масштабного скандинавского влияния, которое можно вслед за Е.А. Мельниковой обозначить как «дружинный» период в истории Восточной Европы62. Археологически завершение этого этапа фиксируется как время затухания ранних торговых центров63.

59. Там же. С. 228, 229–231.

60. ПСРЛ. Т. 3. С. 518; Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени у русских князей… С. 43; Пчелов П.Е. Скандинавские имена… С. 133.

61. Шинаков Е.А. Регионально-этапный подход к истории и образованию Русского государства // Начало русской государственности в IX веке… С. 111; Макаров Н.А. Исторические свидетельства… С. 459; Петрухин В.Я. Смоленск и Гнёздово: была ли преемственность // Ладога и Ладожская земля… Вып. 4. СПб., 2014. С. 69–73.

62. Мельникова Е.А. К типологии предгосударственных и раннегосударственных образований… С. 22.

63. Фроянов И.Я. Рабство и данничество… С. 190–201; Петрухин В.Я. Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры. М., 2013. С. 236–244.

Библиография

- 1. Androshchuk F. Chernigov et Shestovitsa, Birka et Hovgården: le modèle urbain scandinave vu de l`est // Les Centres russes entre Scandinavie, Byzance et Orient. Paris, 2000. P. 263.

- 2. Jankowiak M. Two systems of trade in the Western Slavic lands in the 10th century // Wolinskie Spotkania Mediewistyczne II. Economies, monetization and society in the West Slavic land 800–1200 AD. Szczecin, 2013. P. 137–147.

- 3. Kilger C.C.L. Kaupang from Afar. Aspects of the Interpretation of Dirham Finds in Northern and Eastern Europe between the Late 8th and Early 10th Centuries // Means of Exchange. Oslo, 2007. P. 232.

- 4. Kovalev R.K. Dirham Mint Output in the Southern Caspian Sea Provinces of Gīlān, Ţabaristān, Jurjān, and Qūmis in the Tenth-Early Eleventh Centuries // Archivum Eurasiae Medii Aevi. 2012. Vol. 19. P. 133–183.

- 5. Kovalev R.K. Were direct contacts Between Volga Bulğāria and Sweden in the second half of tenth century? // Ibid. 2013. Vol. 20. P. 67–102.

- 6. Labunka M. Religious centers and their missions to Kievan Rus’: from Ol’ga to Volodimer // Ibid.

- 7. Noonan T.S. Fluctuations in Islamic Trade with Eastern Europe during the Viking Age // Harvard Ukrainian Studies. 1992. Vol. 16. № 3–4. P. 246.

- 8. Obolensky D. Ol’ga’s conversion: the evidence reconsidered // Harvard Ukranian Studies. 1990. Vol. XII.

- 9. Servick K. It will be much harder to call new findings «significant» if this team gets its way // Science. 2017, July 25. DOI: 10.1126/science.aan7154.

- 10. Андрощук Ф.А. Гнёздово, днепровский путь и финал Бирки // Труды ГИМ. Вып. 124. М., 2001. С. 128, 133.

- 11. Восстановление торговли маркировано массой кладов 970-х гг., рекордной для всего периода поступления арабского серебра (для X в. см. табл. 2).

- 12. Гагин И.А. Волжская Булгария: от посольства багдадского халифа до походов князя Святослава (X в.) // Вопросы истории. 2008. № 3. С. 139–141.

- 13. Гомзин А.А. Восточное монетное серебро IX – начала XI в. в Среднем и Нижнем Поочье. М., 2013.

- 14. Гомзин А.А. Карта восточноевропейских кладов куфических монет Х в. и кладов XI–XII вв. // Русь в IX–X веках. М.; Вологда, 2012. С. 390–393.

- 15. Гомзин А.А. Смирновский клад куфических монет 2013 г. // Вестник Нижегородского университета. 2017. № 4.

- 16. Горский А.А. Возникновение Руси в контексте европейского политогенеза конца I тысячелетия н.э. // Русь в IX–XII вв. М.; Вологда, 2014. С. 30–31.

- 17. Давидович Е.А. Денежное обращение в Маверранахре при Саманидах // НЭ. Т. VI. М., 1966. С. 133–134).

- 18. Давидович Е.А. Краткий обзор монетной политики в государствах Средней Азии VIII–XVIII вв. // НЭ. T. XIX. М., 2015.

- 19. Енуков В.В., Енукова О.Н. Северская земля на путях становления Руси // Начало русской государственности в IX веке и её возрождение в первой четверти XVII века. Брянск, 2012. С. 29–32.

- 20. Еремеев И.И. Древности Полоцкой земли в историческом изучении Восточно-Балтийского региона. СПб, 2015.

- 21. Жилина Н.В. Древнерусские клады IX–XIII вв. М., 2014.

- 22. Илиш Л., Кулешов В.С. Монеты Укайлидов и Марванидов из Васьковского клада в собрании Эрмитажа // Труды Государственного Эрмитажа. Т. LXXVI. СПб., 2016.

- 23. История России с древнейших времён до конца XX века. М., 1996. С. 73.

- 24. Калинина Т.М. Проблемы истории Хазарии (по данным восточных источников). М., 2015. С. 243.

- 25. Климов Е.В. Причины гибели великого князя Святослава Игоревича // Вопросы истории. 2008. № 11. С. 157, 159.

- 26. Ковалёв Р.К. О роли русов и волжских булгар в импорте североиранских дирхемов в Европу во второй половине X – начале XI в. // Древнейшие государства Восточной Европы (далее – ДГВЕ). 2015 год. М., 2017. С. 129–134.

- 27. Колчин Б.А, Куза А.В. Археологические источники и методика исследования // Древняя Русь: Город. Замок. Село. М., 1985. С. 32–33.

- 28. Кулешов В.С. Карта восточноевропейских кладов куфических монет VIII–XI вв. // Русь в IX–X веках. С. 387–389.

- 29. Кулешов В.С. Киевские клады первой половины X в. и нумизматическая хронология могильника на Старокиевской горе // Труды Государственного Эрмитажа. Т. LXV. СПб. 2012. С. 172.

- 30. Кулешов В.С. Композиция и датировка Баклинского (Крым) клада 830-х гг. // «ПриPONTийский меняла: деньги местного рынка». Севастополь, 2012.

- 31. Кулешов В.С. Периодизация монетного обращения середины VIII – начала XI в. в Восточной Европе // Управленческое консультирование. 2016. № 2.

- 32. Кулешов В.С. Хронология обращения монет Халифата в Восточной Европе (VIII–IX вв.) // XVI всероссийская нумизматическая конференция. СПб., 2011. С. 48.

- 33. Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб., 2005. С. 573–574.

- 34. Леонтьев А.Е., Носов Е.Н. Восточноевропейские пути сообщения и торговые связи в конце VIII–X в. // Русь в IX–X веках. С. 386, 395–397.

- 35. Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени у русских князей в X–XVI вв.: Династическая история сквозь призму антропонимики. СПб., 2006. С. 108).

- 36. Лукин П.В. Восточнославянские «племена» и их князья: Конструирование истории в древней Руси // Славяне и их соседи. XXV конференция. М., 2010. С. 83–89.

- 37. Макаров Н.А. Исторические свидетельства и археологические реалии: в поисках соответствий // Русь в IX–X веках. С. 458.

- 38. Мельникова Е.А. Европейский контекст возникновения древнерусской государственности // ДГВЕ. 2010 год. М., 2012.

- 39. Мельникова Е.А. К типологии предгосударственных и раннегосударственных образований в Северной и Северо-Восточной Европе // ДГВЕ. 1992–1993 гг. М., 1995. С. 18–22, 26–31.

- 40. Мельникова Е.А. Рюрик, Синеус и Трувор в древнерусской историографической традиции // ДГВЕ. 1998 г. М., 2000. С. 144–145.

- 41. Мельникова Е.А. Экономические системы в эпоху образования государства // ДГВЕ. 2015 год.

- 42. Михайлов К.А. Погребальные камеры или псевдо-камеры эпохи викингов на южном побережье Балтийского моря // Ладога и Ладожская земля в эпоху средневековья. Вып. 5. СПб., 2015. С. 200–201.

- 43. Муравьёв А.В., Самаркин В.В. Историческая география эпохи феодализма (Западная Европа и Россия в V–XVII вв.). М., 1973. С. 79.

- 44. Мурашёва В.В., Ениосова Н.В., Фетисов А.А. Кузнечно-ювелирная мастерская пойменной части Гнёздовского поселения // Гнездово: результаты комплексных исследований памятника. М., 2007. С. 70.

- 45. Назаренко А.В. Попытка крещения Руси при княгине Ольге в контексте международных отношений 60-х годов X в. // Церковь, общество и государство в феодальной России. М., 1990.

- 46. Нефёдов В.С. Ранние этапы политогенеза на территории Смоленской земли // Северная Русь и проблемы формирования Древнерусского государства. Вологда, 2012. С. 105–106.

- 47. Нунан Т.С. Торговля Волжской Булгарии с саманидской Средней Азией в X в. // Археология, история, нумизматика, этнография Восточной Европы. СПб., 2004.

- 48. Петрухин В.Я. Русь в IX–X веках. От призвания варягов до выбора веры. М., 2013. С. 236–244.

- 49. Повесть временных лет. Текст и перевод (далее – ПВЛ). Ч. 1. М.; Л, 1950. С. 244–250.

- 50. Потин В.М. Монеты. Клады. Коллекции. СПб., 1993. С. 181–185.

- 51. Потин В.М. Русско-скандинавские связи по нумизматическим данным (IX–XII вв.) // Исторические связи Скандинавии и России. IX–XX вв. Л., 1970. С. 70.

- 52. Пушкина Т.А. Нумизматические материалы из раскопок Гнёздова // Великий Новгород в истории средневековой Европы. М., 1999. С. 413–414.

- 53. Пчелов П.Е. Скандинавские имена в династической традиции Рюриковичей домонгольского периода // Древнерусская культура в мировом контексте: археология и междисциплинарные исследования. М., 1999. С. 132.

- 54. Россия. Хроника основных событий. IX–XX века. М., 2002. С. 17.

- 55. Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава. М., 1991. С. 91.

- 56. Фёдоров-Давыдов Г.А. Статистические методы в археологии. М., 1987. С. 26–30; 38–43.

- 57. Фетисов А.А. «Дружинная культура» Древней Руси // ДГВЕ. 2010 год. С. 413–419.

- 58. Фетисов А.А. Формирование «домена» Рюриковичей («Русской земли») по археологическим данным // Восточная Европа в древности и средневековье. XXVII Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто. Москва, 15–17 апреля 2015 г. Материалы конференции. М., 2015. С. 278–283.

- 59. Фомин А.В. Древнерусские денежно-монетные рынки в 70–80-х годах X в. // ДГВЕ. 1992–1993 гг. М., 1995. С. 67.

- 60. Фомин А.В. Источниковедение кладов с куфическими монетами IX–X веков (по материалам Восточной Европы). М., 1982. С. 15.

- 61. Фомин А.В. Новгородские клады куфических монет X в. // Труды ГИМ. Вып. 80. М., 1992. С. 34.

- 62. Фомин А.В. Обращение обломков куфических монет в Восточной Европе в X – начале XI в. // Нумизматика и эпиграфика (далее – НЭ). Т. XIV. М., 1984.

- 63. Фроянов И.Я. Рабство и данничество у восточных славян. СПБ., 1996. С. 156–228.

- 64. Янин В.Л. Денежно-весовые системы русского средневековья. М., 1956. С. 129–132.

- 65. Янина С.А. Неревский клад куфических монет X века // Материалы и исследования по археологии СССР. Т. 55. М., 1956.