- PII

- S0044748X0009124-5-1

- DOI

- 10.31857/S0044748X0009124-5

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 5

- Pages

- 66-80

- Abstract

In the history of the Communist movement in Latin America, Argentina occupies a special place, being the country of one of the most influential and strong communist parties on the continent. In Argentina, the processes of disengagement and schism in the Communist ranks were particularly painful and vivid. The most important stage in the history of the left was the split in the 60s, which was a consequence of the Sino-Soviet conflict, which led to the emergence on the continent of a new current of "revolutionary communism" associated with Maoism, but then evolving in the direction of the "new left." This text is devoted to the circumstances of this split on the materials of Argentina, analyzes the essence of ideological and political differences, the fate of the new political pro-Chinese parties and their legacy.

- Keywords

- Argentina, Maoism, “protracted people's war”, new left, guerrilla

- Date of publication

- 07.05.2020

- Year of publication

- 2020

- Number of purchasers

- 38

- Views

- 2403

В истории коммунизма ХХ в. много сюжетов о расколах, «уклонах» и о противодействии «еретическим» взглядам. Борьба с инакомыслием была частью коммунистической идентичности, даже когда она велась во имя плюрализма и творческого подхода к теории и практике. Как писал британский ученый Эрик Хобсбаум, вспоминая остроумную шутку, «самая большая партия в мире — эта партия бывших коммунистов» [1, с. 15]. Международное коммунистическое движение пережило два фундаментальных, радикальных раскола, ставших вехами его развития и упадка. Первым стал троцкистский раскол, нанесший тяжелую травму всему движению в начале 30-х годов и неоднократно негативно сказывавшийся впоследствии. Другой пришелся на вторую половину века и вошел в историю как советско-китайский конфликт. Последствием этого разрыва китайских коммунистов с советскими было появление маоистского течения в мировом коммунизме.

В результате идеологического разрыва Китая с СССР в 1963 г., на основе идей председателя КНР Мао Цзэдуна (1949—1976) и китайской революционной практики возникло самостоятельное движение, сумевшее собрать под свои знамена многочисленных сторонников во всех уголках мира, в том числе и в Латинской Америке, где с начала 60-х годов множились прокитайские партии и движения. Маоизм привлекал к себе не только революционной риторикой и радикальной практикой, но прежде всего критикой реального социализма, построенного в СССР, его бюрократизации и приоритета экономики в ущерб политике.

Кубинская революция, успех партизанской тактики в условиях Латинской Америки обратили внимание местных коммунистов на китайский опыт, теорию «затяжной народной войны» и окружения города революционной деревней. Стратегия мирного прихода к власти через выборы, получившая одобрение на совещаниях рабочих и коммунистических партий в 1957 и 1960 гг., перестала привлекать латиноамериканских революционеров, увидевших в партизанской борьбе и китайской практике альтернативу, способную победить в условиях Латинской Америки.

У маоистов был особый взгляд на антиимпериалистическую и буржуазно-демократическую революцию в колониальных и зависимых странах: «Современная буржуазно-демократическая революция в Китае является уже не обычной буржуазно-демократической революцией старого типа, ибо такие революции отошли в прошлое, а своеобразной буржуазно-демократической революцией нового типа. Мы называем ее новодемократической революцией. Эта новодемократическая революция является частью мировой пролетарской социалистической революции, она решительно выступает против империализма, то есть против международного капитализма» [2, с. 411]. Эта революция создаст диктатуру союза революционных классов, включающих в себя буржуазию; это — не диктатура только пролетариата или только буржуазии. Маоистская Новая демократия предполагала особый этап антиимпериалистической революции, которая уничтожала империалистов, реакционеров, коллаборационистов, опираясь на широкие массы народа, в том числе и на богатых крестьян и национальную буржуазию.

Коммунистическая партия Китая (КПК) особое внимание уделяла распространению своей точки зрения именно среди латиноамериканских коммунистов, видя в коммунистическом движении на континенте самое перспективное направление усиления своего влияния. Знаменательно, что в 1965 г., когда отношения СССР с КНР находились в стадии открытого конфликта, китайцы предпринимали такие экстравагантные действия, как неожиданный визит дипломатов, аккредитованных в Праге, в редакцию журнала «Проблемы мира и социализма»*. Их целью были представители компартий Латинской Америки, которым вручались изданные в Пекине письма КПСС к КПК и ответы на них КПК, а также другие пропагандистские материалы на испанском языке. Этот визит застал врасплох сотрудников редакции, которые жаловались в Москву, что им нечего противопоставить, так как ни Агент-ство печати «Новости» (АПН), ни ЦК не присылают переводные материалы с критикой маоизма, что ухудшает позиции КПСС в латиноамериканских партиях [3].

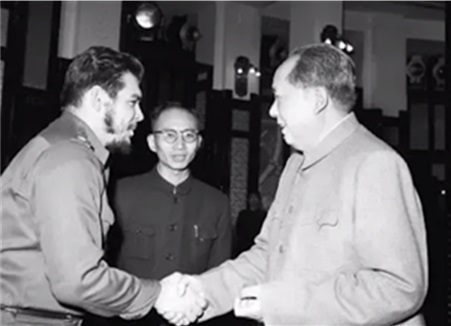

Че Гевара на встрече с Мао

Идея защиты интересов стран третьего мира обеспечила маоизму большие симпатии в Латинской Америке. Самой важной была дискуссия о путях революции. Заявление советских коммунистов о предпочтительности перехода к социализму мирным путем, без гражданской войны не могло не вызвать критики китайских властей, выдвигавших доктрину «народной войны» и эффективности революционного насилия [4, сc. 52–53]. Именно эти расхождения и открытая дискуссия положили начало расколу на промосковскую и прокитайскую фракции в компартиях.

В феврале 1964 г. Жэньминь Жибао опубликовала материалы о появлении в Латинской Америке прокитайских групп внутри компартий [5, с. 19]. Эти группы поддерживали связи с Пекином, ездили в Китай, получали советы и реальную помощь, направленную на организационное оформление самостоятельных партий. Важнейшим центром по распространению идей маоизма и в целом китайского влияния в Латинской Америке, в первую очередь среди левых политиков, было посольство КНР на Кубе, ставшей в то время местом паломничества представителей левых движения самого широкого спектра [6].

В первой половине 60-х годов представители КПК участвовали в совещаниях рабочих и коммунистических партий континента, вели активные переговоры. В конце 1964 — начале 1965 гг., после совещания в Гаване, китайцы выдвинули предложение созвать конференцию «трех А»: партий Азии, Африки и Латинской Америки, что соответствовало их политике усиления сотрудничества с партиями третьего мира и упора на антиимпериалистические задачи, изолируя от этого процесса партии социалистических стран Европы и СССР. Кубинцы и венесуэльцы поддержали это предложение, но другие коммунистические партии, особенно такие просоветские, как, например, компартия Аргентины (Partido Comunista de Argentina, PCA), решительно отказались его поддержать. В беседах с советскими товарищами аргентинцы обещали сделать все возможное, если не для отмены этого совещания, то для максимального затягивания его созыва [7].

В Аргентине китайские литература и пропагандистские материалы распространялись путем прямых поставок сначала через компартию, а затем через прокитайские организации. Часть литературы шла через Кубу. Большую роль в этом играла «Ассоциация дружбы с народом Китая». Со временем китайцы сделали ставку на публикацию литературы местными издательствами [8]. Предпосылкой политического распространения маоистских идей в Аргентине стал возросший интерес левой интеллигенции к феномену китайской революции. Новые левые общественные журналы, массово появлявшиеся в середине 60-х годов в Аргентине, такие, как Fichas, Revista de Liberación, Rosa Blindada, Pasado y Presente, посвящали немало статей Китаю и маоизму [9, сс. 154–155].

Коммунистический авангард

Идеи Мао захватили умы части социалистов и перонистов. Первая открыто маоистская организация в Аргентине — Коммунистический авангард (Vanguardia Comunista, VC) — была создана в 1963 г., хотя называться так стала с апреля 1965. Большинство ее членов вышли из Аргентинской социалистической партии авангарда (Partido Socialista Argentino de Vanguardia, PSAV), образовавшейся под влиянием кубинской революции в сентябре 1961 г. на съезде в Кордобе из левой фракции соцпартии, так называемого секретариата Давида Тиффенберга. PSAV на съезде в Кордобе объявила о себе как о марксистко-ленинской, латиноамериканистской и фиделистской партии. Влиятельной фигурой в ней был Элиас Семан, возглавлявший прокубинское направление. В эти годы большие группы PSAV находились в Гаване, обучаясь методам вооруженной борьбы [10, с. 310]. Из PSAV также вышла группа «Спартак», из которой родилась немногочисленная Маоистская коммунистическая партия. Во главе VC стояли упомянутый Э.Семан*, заменивший Тиффенберга в руководстве, Рубен Кристкаутски и Роберто Кристина. На тот момент в партии было около 200 членов. VC взяла на вооружение концепцию «народной войны», которая должна была из сельской местности перекинуться в города.

В поисках подлинной революционности VC нашла опору в риторике и теориях маоизма, прежде всего в его антиревизионистском пафосе критики советского коммунизма. Аргентинские маоисты вслед за КПК сосредоточили свою критику на «ревизионизме» руководства местной компартии, прежде всего Викторио Кодовильи, претендуя при этом на роль революционного авангарда в Аргентине и отдавая предпочтение силовым методам борьбы за власть. Как заявлял один из их лидеров — Отто Сезар Варгас, — в начале 60-х в ряды VC переходило немало аргентинских коммунистов, в основном из рабочей среды [11, сс. 21–22].

Эта группа бывших социалистов декларировала, что ее задачей является воссоздание подлинной компартии, руководствующейся принципами марксизма-ленинизма. VC призывала все антиревизионистские силы покинуть PCA, другие левые партии и присоединиться к ним. Вслед за КПК VC ставила на первое место борьбу с империализмом и ревизионизмом в рабочем движении, обвиняла аргентин-скую компартию в примиренческой позиции в отношении американского империализма [12]. Воззвание VC от 1 мая 1966 г. указывало: «Азия, Африка и Латинская Америка являются самыми слабыми звеньями мирового империализма, соотношение сил здесь — в пользу народа и против империализма, оно благоприятствует марксизму-ленинизму и наносит удар ревизионизму» [13].

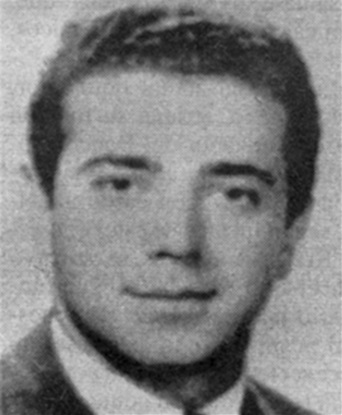

Элиас Семан

В 1965 г. делегация VC во главе с Э.Семаном побывала в КНР, и КПК официально признала ее существование. Китайцы пообещали политическую и иную (финансовую) помощь [14]. Действительно, они передавали наличные делегатам, посещавшим КНР. Так, по свидетельству одного из них, в 1973 г. он получил 50 тыс. долл. [15, с. 54]. После поездки в 1965 г. и установочной речи Линь Бяо «Да здравствует победа народной войны!» VC приняла на вооружение концепцию «затяжной народной войны», которая начнется в деревне и будет перенесена в города, причем базой сельской войны должны были стать районы выращивания сахарного тростника, риса, чая, то есть плантационного хозяйства типа, отличавшегося по типу работника от традиционного для Аргентины скотоводческого хозяйства «влажной пампы». Суть идеи состояла в углублении классовой борьбы вплоть до начала народной войны [16].

VC призывала «противопоставить реакционному насилию господствующего класса революционное насилие» городского и сельского пролетариата. Затяжная народная война противостояла «повстанческой» линии, которую приняла другая часть протомаоистов в 60-е годы из Революционной коммунистической партии (Partido Comunista Revolucionario, PCR). Внешне суть расхождений состояла в признании со стороны VC длительности этой войны, в то время как приверженцы «повстанческой» линии вполне удовлетворялись коротким вооруженным восстанием [17]. В PCR менее догматично воспринимали тезис о продолжительной народной войне, подходящей для стран с преобладанием крестьянского населения. Аргентина — урбанизированная страна, где крестьянская война была немыслима. По их мнению, также не могла иметь место и герилья, за которую выступала VC, предлагая организовать борьбу в Сальте и Жужуе. Только неожиданное для VC восстание в Кордобе («Cordobazo»), произошедшее в мае 1969 г. побудило их забыть о партизанской борьбе в провинциях севера и вернуться в города [11, сс. 64–66]. В сентябре 1969 г. VC по результатам анализа ситуации в стране после «Cordobazo» назвала «народную войну» в сельской местности иллюзией, констатировала преувеличение фактора стихийности возникновения, а ставку на сельскую местность — не соответствующей структуре и традициям страны. Основная работа переносилась в города и профсоюзы [18].

Ряды VC росли довольно динамично. В Москве большое беспокойство вызывал рост ее влияния в студенческой среде Университета Буэнос-Айреса (Universidad de Buenos Aires, UBA), который привел к вытеснению оттуда просоветских коммунистов [19]. В апреле 1966 г. Э.Семан провел совещание, на котором было решено созвать первый съезд партии, главными целями которого было расколоть компартию Аргентины и привлечь на свою сторону левых оппозиционеров, чтобы затем основать «подлинную марксистско-ленинскую партию нового типа». 1 мая Семан издал брошюру, в которой призывал провести коммунистический съезд и положить начало формированию подлинных компартий в Латинской Америке. Съезд рассчитывали провести в конце 1966 г. Для реализации этой цели в провинцию были посланы эмиссары, которые добились некоторых успехов: в Тукумане в профсоюзе рабочих сахарной промышленности, в Кордобе в профсоюзе автомобильной промышленности, а также в Мендосе и Энтре-Риосе. Э.Семан также ставил перед собой задачу объединения других коммунистических диссидентских групп. Он провел переговоры с группами Rosa blindada, Pasado y Presente и пр., но без особенного успеха [20].

В 1968 г. делегация VC побывала в Китае, и после разъяснительных бесед в КПК ее лидеры объявили о «кампании исправления курса», осудив свою былую «милитаристскую», левацкую линию как авантюристическую, противоречащую руководящей роли пролетариата и масс в «революции за новую демократию» [21]. В 1971 г. все же был проведен первый съезд VC, который декларировал необходимость «большевизации», критического анализа истории коммунистического движения и III Интернационала. Теперь и Куба ставилась в один ряд с «советским ревизионизмом», являясь исполнителем указаний Москвы [22].

После съезда была объявлена «вторая кампания исправления курса», суть которой сводилась к преодолению стихийности, что было критическим анализом действий партии накануне и во время «Cordobazo». Поражение восстания объяснялось отсутствием революционной партии [23]. При этом признавалось, что систематическая работа в профсоюзах дала хороший результат в 1970—1971 гг. в конфликте на автомобильных заводах FIAT в Кордобе [24, сс. 115–116]. До восстания VC развивала идеи окружения городов революционной деревней, создавала партизанские базы на севере, но после него отказалась от буквального следования концепции «затяжной народной войны» и вернулась к тезисам городского восстания [25, с. 40]. Тема герильи исчезает из планов VC, особенно после поездки большой группы членов партии в Китай, где резко критиковали эту идею. В январе 1976 г. на II съезде организация была переименована в Марксистско-ленинскую коммунистическую партию (Partido Comunista Marxista-Leninista), однако во время военной диктатуры после 1976 г. в результате репрессий она исчезла с политической сцены. После смерти Хуана Доминго Перона (1946—1955, 1973—1974) VC находилась в жесткой оппозиции правительству Исабель Мартинес де Перон (1974—1976), что развело их с позицией других маоистов, прежде всего, с PCR. И это вопреки настойчивым рекомендациям китайцев, высказанных Чжан Чуньцяо (глава парткома Шанхая и один из «банды четырех») на встрече с делегацией VC в 1973 г. [15, с. 53].

Революционная коммунистическая партия

PCR возникла в январе 1968 г. на основе Федерации коммунистической молодежи (Federación Juvenil Comunista—Congreso Extraordinario, FJC—CE). Первоначально партия называлась Коммунистическая партия—Нацио-нальный комитет революционного восстановления (Partido Comunista—Comité Nacional de la Recuperación Revolucionaria, РС—СNRR), переименованная в марте 1969 г. в PCR [26, сс. 139–140]. Основу партии составили студенты и интеллигенция.

В начале 60-х годов PCA переживала непростой период, связанный с внутренними противоречиями и выбором стратегии и тактики партии. Компартия приветствовала правительство Артуро Фрондиси (1958—1962) и сотрудничала с ним, что рассматривалось ее левым крылом как «хвостизм» и подчинение буржуазному реформизму радикалов [27, сс. 1–3]. Аргентинская компартия поддержала и правительство Артуро Ильиа (1963—1966). В русле преобладавшей в международном коммунистическом движении идеи мирного сосуществования, продвигаемой советским руководством, и концепции мирного пути к социализму PCA категорически отвергала вооруженный способ борьбы за власть, что вступало в противоречие с опытом кубинской революции, популярной в партийных массах.

В PCA сформировалось диссидентское движение марксистских интеллектуалов, недовольных догматизмом и тем, что руководство партии слепо следует указаниям из Москвы. Диссиденты создали небольшую группу «Кружок по изучению идей Рекабаррена», связанную с бразильскими маоистами. Они издавали журнал El Obrero [28]. В 1963 г. произошел более серьезный раскол, когда группа партийцев из Кордобы создала оппозиционный руководству журнал Pasado y Presente, ставший авторитетным печатным органом для аргентинских новых левых. Важнейшими личностями, связанными с этим журналом, были выдающиеся интеллектуалы Хосе Арико и Хуан Карлос Портантьеро. Основные темы, которые освещались на страницах журнала, были связаны с идеями Антонио Грамши, но и труды Мао Цзэдуна не были обделены вниманием.

Х.К.Портантьеро подчеркивал, что в дискуссии КПСС с КПК революционер в стране третьего мира неизбежно встанет на сторону КПК, которая предлагала путь освобождения угнетенных государств от империализма, но бюрократизированные руководители компартий были неспособны к революционному натиску. На сцену должны были выйти массы и новые революционные партии, исповедующие, в частности, левый антиимпериализм и национализм, т.е. в Аргентине — это перонисты. И Мао предлагал доктрину освобождения народов отсталых стран, которую аргентинцы могли применить творчески, не оглядываясь на догму [29, сс. 11–17].

С 1962 г. наметился кризис в молодежной организации PCA: Викторио Кодовилья сначала справлялся с этими бунтарскими настроениями, на словах признавая необходимость вооруженной борьбы и союза с перонистами, а на деле саботируя инициативы молодежи. Главной проблемой была тяга молодежи к радикальным действиям в союзе с перонистами, а партийное руководство страдало от аллергии на перонистов и абсолютизации мирного пути, весьма критично относясь к кубинскому влиянию. Руководство PCA видело опасность развития фракционной борьбы и раскола в партии. Эта угроза возникла не только из-за влияния китайцев, она исходила и от кубинцев. Основной проблемой был вопрос о партийном единстве и недопущении борьбы между фракциями. Представители руководства PCA заявляли, что будут придерживаться нейтральной позиции по отношению к различным частям братских партий [30]. О.Варгас, Фидель Кастро и кубинцы сделали немало для оформления фракции левых диссидентов в PCA, но, когда произошел раскол, порвали с ними [11, с. 76]. Кубинцы хотели сделать прокубинской всю аргентинскую компартию, а не поддерживать раскольников, раздражая СССР.

В споре Москвы с Пекином PCA однозначно заняла промосковскую позицию, хотя долгое время никак не комментировала этого конфликта. В марте 1963 г. PCA в своей прессе опубликовала письмо КПСС в адрес КПК, где излагались все советские претензии к китайцам. А в октябре 1963 г. газета FJC поместила на обложку портрет Мао, отмечая годовщину провозглашения КНР, что вызвало внутреннюю бурю в партии. Из редакции были вынуждены уйти некоторые журналисты-партийцы, затем присоединившиеся к другим диссидентам, прежде всего, к группировавшимся вокруг журнала Pasado y Presente [31, с.28].

В 1964 г. от PCA отделилась очередная диссидентская группа молодежи, создавшая группу Революционный авангард (Vanguardia Revolucio-naria, VR), которую возглавил Портантьеро. Эта группа насчитывала около 100 человек, и при помощи китайцев издавала журнал Táctica [32]. В тот момент VR, так же, как и группа Pasado y Presente, сотрудничала с созданной при помощи кубинцев Партизанской армией народа в провинции Сальта, у истоков которой стоял Че Гевара [10, с.289]. Сам Портантьеро говорил, что они тогда были «странной смесью», состоящей из геваристов, маоистов и грамшианцев [33, с. 125]. Параллельно руководство PCA убеждало КПСС, что «левацкие» уклоны в партии не имеют успеха, а некоторые проблемы с комсомольской организацией Университета Буэнос-Айреса были преодолены и не представляют опасности [34].

В 1969 г. вышедшая из PCA группа братьев Оскара и Хосе Риосов создала самостоятельную компартию — Partido Comunista Marxista-Leninista*, в которой к 1975 г. состояло около 400 членов. Эта партия сконцентрировалась на подпольной работе по подготовке вооруженного восстания, входила в союз с левыми перонистами — Антиимпериалистический фронт за социализм, а в 1975 г. перешла к вооруженной борьбе и созданию условий для «затяжной народной войны» [35, с. 130].

Главной проблемой PCA был комсомол. Дискуссии и противостояние молодежной организации и ЦК начались в 1962 г. По рассказу О.Варгаса, события развивались следующим образом: в аппарате КПСС был сектор, недовольный руководством PCA, решивший использовать оппозицию «леваков» в FJC для смещения старого ЦК. Старое руководство во главе с В.Кодовильей, Арнедо Альваресом и Орестосом Гиольди решило спро-воцировать раскол и таким образом ликвидировать внутреннюю оппозицию. Такой повод был найден в 1967 г. во время конфликта в организации FJC Буэнос-Айреса. ЦК PCA решил напрямую вмешаться в дела столичной организации молодежи, игнорируя руководство последней, что привело к открытому разрыву и острой публичной дискуссии со взаимными политическими обвинениями. Две трети членов FJC вышли из его рядов, речь шла о 4 тыс. человек [11, сс. 30–32]. Они и создали PCR. Среди их лидеров выделялись Отто Варгас, Хулио Годой, Карлос Эчаге, Хорхе Бернстейн.

Отто Варгас на Кубе

Молодежь FJC, студенты считали, что реформизм и «хвостизм», ведущий к «ликвидаторству», старого руководства неизлечимы, так как оно поставило себя выше устава и выше самой партии. Усилия вырвать партию из того «болота», куда ее завели В.Кодовилья и А.Альварес, оказались бесполезны из-за прочной связи ее ЦК с КПСС. Проблема в большей степени была в Москве, чем в аргентинском руководстве. Оппозиционеры обвиняли PCR в том, что она полностью забросила политическую работу в рабочих массах, в низовых организациях по подготовке революционных рабочих, а увлеченно проводила переговоры и верхушечную политику с буржуазными партиями. Они заявляли: «Руководство партии стало очень гибким и благодушным в отношении буржуазии и непреклонным в отношении левых» [27, сс. 2–3].

В новой партии объединились все недовольные старым руководством — чегеваристы, кастристы и даже троцкисты, отчасти и сторонники маоистов, но они не являлись преобладающей силой, в основном это были сторонники «кубинского метода». В PCR заявляли о возвращении к коммунистическим традициям подлинного ленинизма, говорили о верности СССР, рассчитывая на разногласия части руководства КПСС и Кодовильи. Они рассчитывали на поддержку Советского Союза и кубинцев, на возвращение в лоно партии и ее реформирование. В первом воззвании в газете партии Nueva Hora перечислялись принципы международной политики в лоне международного коммунистического движения: борьба с раскольнической, антисоветской и националистической линей Мао Цзэдуна, с югославскими реформистами, преодоление уклона, связанного с фокизмом Режи Деб- ре* [27, с. 4]. PCR обвиняла откровенно маоистскую VC в том, что та «похоронила» марксизм-ленинизм «под завалами идей Мао Цзэдуна» вместо того, чтобы бороться за дело освобождения пролетариата и за социализм [36]. Более ортодоксальным нельзя было и быть.

Сразу после раскола с диссидентами связались лидеры компартии Уругвая Родней Арисменди и Хосе Луис Массера и предложили осуществить посредническую миссию в конфликте с PCA, добиваясь возвращения исключенных в партию, но при условии «верности СССР» и критики КПК [11, сс. 33–35]. PCR стремилась удержаться в нейтральной зоне отношений к различным течениям в коммунистическом движении, а кубинцев считала своими союзниками. Если в 1970 г. VC в своих документах называла кубинцев не иначе как пособниками советского ревизионизма, PCR по-прежнему восхваляла кубинский опыт и политику Ф.Кастро, легкая критика позиций Кубы в отношении некоторых латиноамериканских революционных процессов, таких как перуанский, все же звучала [37].

6 января 1968 г. (в 50-ю годовщину основания PCA) диссиденты сформировали Коммунистическую партию—Национальный комитет революционного восстановления (Partido Comunista—Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria, CNRR). Учредительное собрание членов новой организации было посвящено обсуждению советско-китай-ского конфликта. Докладчики П.Планес и О.Варгас утверждали, что главной проблемой PCA и международного коммунистического движения был правый уклон, которому противостоял Китай. Позиции CNRR более всего были близки КПК. В первом же номере партийного журнала Teoría y Política резкой критике были подвергнуты оппортунизм и фальшивый интернационализм международного коммунистического движения, готового во что бы то ни стало оправдывать все ошибки и дефекты советского социализма [38, с. 1].

Большое влияние на усиление антисоветизма среди этой группы оказал ввод советских войск в Чехословакию, хотя и признавалось, что там имеет место контрреволюция. Чешский вопрос стал катализатором окончательного разрыва с советскими коммунистами. PCA сразу заклеймила «фракционеров» как маоистов. Чехословацкий кризис, в котором СССР был поддержан Кубой, также привел PCR в ряды антисоветских (корректнее сказать антиревизионистских) сил, что еще более сближало с маоизмом. Куба утратила в глазах аргентинских диссидентов былой ареол революционной праведности, поскольку полностью следовала советской линии. В заявлении PCR ноября 1968 г. интервенция СССР объяснялась непреодоленными деформациями сталинского периода [39].

Члены PCR вдохновлялись не только догматами маоизма, но и питались новыми идеями европейских марксистов, в свою очередь также увлекавшихся маоизмом. Идеи французского философа-марксиста Луи Пьера Альтюссера были востребованы при теоретическом определении противоречий зависимого капитализма. Сам он также опирался на идеи Мао, поэтому был охотно принят последователями последнего. О.Варгас даже называет увлечение Альтюссером эпидемией в PCR [11, с. 112]. Аргентинских маоистов захватили альтюссеровские идеи «третей революции», действия масс вне партии и государства [40, с. 224]. В первые годы существования PCR еще не приняла теорию главного противоречия и новодемократической революции Мао. VC резко критиковала PCR за то, что те по-прежнему, как и PCA, называли противоречия между пролетариатом и буржуазией главным противоречием аргентинского общества, в то время как маоизм учил, что для зависимых стран таковым является противоречие нации с империализмом [41].

После московской конференции компартий в декабре 1969 г. PCR выступила с заявлением, что коммунистическое движение расколото на «дегенерировавшие к реформизму» партии и тех, кто борется за восстановление классовой, марксистско-ленинской линии, то есть революционного коммунизма [42]. Приводя в качестве примера кубинскую революцию, PCR заявляла, что никакая самая лучшая программа без реальной работы по подготовке вооруженной борьбы за власть ничего не стоит [43, с. 3]. При этом увлечение партизанской борьбой, городской герильей и фокизм осуждались, идеи Р.Дебре назывались новой формой бланкизма и мелкобуржуазной революционности, левым ревизионизмом [44]. Внутри партии была осуждена группа Сарате, предлагавшая заменить партию военной группой революционной армии и реализовывать политику городской герильи [45].

К первому съезду партии в 1969 г. PCR растеряла большую часть своих членов. Из 4 тыс., вышедших из комсомола и PCA, осталось 700 человек. Одновременно произошли изменения в социальном составе PCR, из группы студентов и интеллигентов им удалось превратиться в партию, и ее членами стало большое количество промышленных рабочих. PCR приняла активное участие в одном из самых крупных народных восстаний в истории Аргентины в Кордобе 29 мая 1969 г., о котором упоминалось выше. У маоистов было значительное влияние в профсоюзах автомобильной промышленности и студенческой среде Кордобы. Восстание 1969 г. вдохнуло новые силы в партию, но и усилились и радикалы, и промаоистские лидеры.

После первого съезда руководители партии совершили поездку в КНР в составе делегации студенческой федерации. Тогда они отказались добавить к названию партии «марксистско-ленинская-маоистская», что было условием признания партии Пекином. На втором съезде (1972 г.) в документах появляется упоминание идей Мао, делается упор на революцию национального освобождения, на тактику восстания в городах в сочетании с герильей в деревне, чего ранее не наблюдалось. PCR приняла и стала использовать маоистскую терминологию о «социал-империализме» СССР. Теперь признавалась «культурная революция» как победа пролетарской линии в борьбе с ревизионизмом и империализмом.

На третьем съезде (1974 г.) PCR назвала себя марксистско-ленинско-маоистской. Маоистские идеи о противоречиях (в альтюссеровской трактовке), характере революции, о новой демократии, о роли национальной буржуазии нашли отражение в решениях третьего съезда PCR (1974 г.): «Наша революция будет демократической революцией нового типа при гегемонии пролетариата, будет частью мировой социалистической революции. На этом этапе противоречие между пролетариатом и буржуазией является второстепенным. Оно станет основным противоречием при переходе в социалистический этап нашей революции» [26, сс. 140–141]. Эти положения соответствовали идеям Мао, что в третьем мире главным является противоречие между угнетенной нацией и империализмом, в то время как другие противоречия являются второстепенными.

PCR была сильно дискредитирована, так как оказала поддержку правительству Исабель Мартинес де Перон в большей степени из-за хороших отношений этого режима с КНР. Кроме того, аргентинские маоисты считали лидера печально известного Аргентинского ан-тикоммунистического альянса (Alianza Anticomunista Argentina, ААА, Тriple A) — ультраправой террористической организации — Лопеса Реги и его группу «прогрессивной национальной буржуазией», с которой, согласно маоистской доктрине революции новой демократии, следовало быть в союзе [46, с. 155].

Маоизм в PCR был способом критически мыслящих коммунистов выйти за догматические рамки советского проекта, способом сочетать самые противоречивые, но и самые передовые идеи в левом движении. Он представлялся им не более чем идеальным образом, а его проведение в жизнь подчинялось идее Мао о том, что практика важнее теории. Варгас писал: «Мы перестали жить в болоте. Мы были марксистами, ленинистами, грамшианцами, геваристами, мариатегистами, сорелистами и т.д., ну и немного маоистами» [11, с. 109]. PCR оценила процессы, происходившие в Китае после смерти Мао, как поражение пролетарской революции и реставрацию капитализма с 1978 г. после возвращения к партийному руководству Дэн Сяопина [47, с. 24].

Помимо коммунистов и социалистов китайцы вели работу с перонистами. Сам Перон в письме к Мао назвал последнего лидером освободительного движения в Азии, Африке и Латинской Америке. Китайцы работали среди аргентинских синдикалистов, большинство которых были перонистами [48]. Учитывая тенденцию части левых и молодежи в PCA к союзу с последними, ее руководство видело в китайском факторе дополнительную сложность для обеспечения партийного единства.

В лагере перонистов, в его радикальном крыле во главе с Эктором Вильялоном (монтонерос), делавшем ставку на вооруженную борьбу, также были в ходу идеи, близкие к маоистским, поэтому они вполне восприняли концепцию «затяжной народной войны» [9, с. 159]. В 1965 г. Эктор Вильялон и Хосе Бекстер побывали в Пекине и даже прошли курсы партизанской борьбы. Затем их «отправили на практику» в один из партизанских районов Южного Вьетнама [50]. Однако перонисты так и не стали маоистами.

За сравнительно короткий исторический период во всех странах континента возникли маоистские партии и движения, которые в свою очередь раскалывались, меняли идеологические установки, идейно и политические эволюционировали. КПК не только не мешала этому процессу, но и не стремилась ни контролировать их идейно-поли-тическую чистоту, ни создать своего рода маоистский Интернационал. В этом состоит особенность процесса роста маоистского движения в Латинской Америке — многообразие и идейные поиски приветствовались, что и привело затем к кардинальной трансформации движений, далеко ушедших от маоистской ортодоксии. Особенностью всех маоистских организаций было активное участие в них молодежи и студентов как прошедших ряды комсомола, так и влившихся в эти партии на волне «революционного романтизма» 1968 г. и кризиса традиционных левых. Среди тех, кто увлекался маоистскими идеями, были выдающиеся аргентинские интеллектуалы Рикардо Пилья (VC), Беатрис Сарло, Карлос Альтамирано (PCR).

В конце века маоистские организации переживали кризис, пострадав как от прямых репрессий военных диктатур 70—80-х годов, так и от внешних факторов, связанных с крахом «реального социализма» и виража Китая, отказавшегося от основных догматов маоизма. Большая часть симпатизировавших маоизму и видевших в нем веяние свежего воздуха в застойной атмосфере международного коммунистического движения ушли в область интеллектуальных и политических изысканий, связанных с появлением так называемых новых левых. Маоистские партии разделили с другими коммунистическими группами их судьбу, превратившись в маргинализированные группы, микропартии без серьезного политического протагонизма. Однако существуют исключения, в частности, аргентинская PCR, которая по-прежнему ведет активную политическую деятельность и с 1994 г. возглавляет массовое движение низов в стране — «Классовое и боевое течение» (Corriente Clasista y Combativa). PCR — одна из немногих старых левых партий, сохранивших и даже умноживших свой политический потенциал.

References

- 1. Hobsbawm E.J. Revolucionarios. Barcelona: Crítica, 2010, 380 p.

- 2. Mao Tszehdun. Izbrannye proizvedeniya. Pekin, Izdatel'stvo literatury na inostrannykh yazykakh. 1969, t. 2, 450 s.

- 3. Rossijskij gosudarstvennyj arkhiv novejshej istorii (dalee RGANI). F. 5, Op. 50, D. 754, L. 138-139.

- 4. Perepiska mezhdu TsK KPK i TsK KPSS (sem' pisem). Pekin, Izdatel'stvo literatury na inostrannykh yazykakh, 1964.

- 5. Alexander R. International Maoism in Developing World. London, Praeger, 1999, 360 p.

- 6. RGANI. F. 5, Op. 58, D.301, L. 156.

- 7. RGANI. F. 5, Op. 50, D.691, L. 21.

- 8. RGANI. F. 5, Op. 58, D.301, L. 155.

- 9. Celentano A. El maoísmo argentino entre 1963 y 1976. Libros, revistas y periódicos para una práctica política. Políticas de la Memoria. Buenos Aires, N14, verano 2013/2014, 151-165 rp.

- 10. Tortti M.C. El “viejo” partido socialista y los orígenes de la “nueva” izquierda. Buenos Aires, Prometeo, 2009, 496 p.

- 11. Brega J. ¿Ha muerto el comunismo? El maoísmo en la Argentina. Conversaciones con Otto Vargas. Buenos Aires, Agora, 1990, 462 p.

- 12. RGANI. F. 5, Op. 50, D.765, L. 124.

- 13. Archivos del Sindicato de Trabajadores Concord (Si.Tra.C.). Córdoba, Argentina, 1970-1971. (dalee ASTC). Subarchivo 19. Ficha 2. Hacia el Congreso de la reconstrucción del partido comunista. Ediciones No Transar, 1 de mayo de 1966, P. 6.

- 14. RGANI. F. 5, Op. 50, D.765, L. 123.

- 15. Tarcus H. Introducción general a la crítica de mí mismo. Un diálogo con Ricardo Piglia sobre historia, política y literatura. Políticas de la Memoria, N 19, 2019, pp. 33-65.

- 16. ASTC. Subarchivo 19, Ficha 18. Cuadernos rojos, N 4, pp. 48-49.

- 17. ASTC. Subarchivo 19, Ficha 3. Los comunistas revolucionarios respondemos al PC (CNRR), 1968, pp. 14-18.

- 18. ASTC. Subarchivo 19, Ficha 3. Circular de la Dirección nacional sobre la situación nacional y el trabajo partidario. Septiembre de 1969, pp. 8-9.

- 19. RGANI. F. 5, Op. 50, D.765, L. 124.

- 20. RGANI. F. 5, Op. 58, D.301, L. 146-150.

- 21. ASTC. Subarchivo 19, Ficha 2. Llevar la compaña hasta el fin y forjar nueva unidad a través de la lucha. Mayo de 1969, p. 1.

- 22. ASTC. Subarchivo 19, Ficha 11. Resoluciones del Primer Congreso Nacional “Emilio Jauregui”. Informe Político. Noviembre de 1971. Suplemento 2, N Transar, pp. 5-6.

- 23. ASTC. Subarchivo 19, Ficha 3. Circular de la Dirección nacional sobre la situación nacional y el trabajo partidario. Septiembre de 1969, pp. 4-5.

- 24. Rupar B. El partido Vanguardia Comunista: elementos para avanzar en una caracterización del maoísmo argentino (1965-1971). Izquierdas, 36, noviembre 2017, pp. 105-125.

- 25. Mangiantini M. La “nueva izquierda” en la Argentina. Claves y discusiones alrededor del concepto. Astrolabio, N 21, 2019, pp. 27-53.

- 26. Rubio J.M. El Partido Comunista Revolucionario y la definición de una interpretación histórica en su período formativo (1967-1987). Izquierdas, N 46, mayo 2019, pp. 137-161.

- 27. Declaración del CNRR del PCA. Nueva Hora. Buenos Aires. N 1, 12 de febrero de 1968.

- 28. RGANI. F. 5, Op. 58, D.301, L. 151.

- 29. Portantierro J.C. Socialismo y Nación. Nueva política, N 1, Diciembre de 1965, pp. 5-19.

- 30. RGANI. F. 5, Op. 50, D.691, L. 20-21.

- 31. Andrade M. Para una historia del maoísmo argentino. Entrevista con Otto Vargas. Buenos Aires, Imago Mundi, 2005, 72 p.

- 32. RGANI. F. 5, Op. 58, D.301, L. 151.

- 33. González C.M. Modelo para armar: itinerarios y ámbitos disidentes del Partido Comunista Argentino en la gestación de uno de los grupos fundadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (1960-1967). Izquierdas, N 12, abril 2012, pp.111-142.

- 34. RGANI. F. 5, Op. 50, D.691, L. 42.

- 35. Rupar B. A emergência do maoismo na Argentina: uma aproximação através de Vanguardia Comunista e o Partido Comunista Revolucionário. Dissertaçao. Rio de Janeiro, UFF, 2016, 182 p.

- 36. ASTC. Subarchivo 19, Ficha 3. Los comunistas revolucionarios respondemos al PC (CNRR), 1968, p.1.

- 37. ASTC. Subarchivo 20, Ficha 3. Conferencia permanente del PCR de la Argentina, 15-16 de agosto de 1970, p. 3-4.

- 38. AA.VV. Teoría y Política. Buenos Aires, N 1, enero-febrero de 1969, p.1-2.

- 39. ASTC. Subarchivo 20, Ficha 1. Los comunistas revolucionarios ante la actual política nacional e internacional. PC CNRR. Noviembre 1968, p. 5.

- 40. Celentano A. Althusser, el maoísmo y la revolución cultural. Políticas de la Memoria. Buenos Aires, N 16, verano 2015/2016, pp. 220-234.

- 41. ASTC. Subarchivo 19, Ficha 3. Los comunistas revolucionarios respondemos al PC (CNRR), 1968, pp. 7-8.

- 42. ASTC. Subarchivo 20, Ficha 2. El Informe del Comité Nacional del Partido Comunista Revolucionario aprobado por el congreso realizado en diciembre de 1969 en Córdoba, pp. 46-51.

- 43. Marín A. Una revolución continental. Nueva Hora, N 9, Julio de 1968, p. 4.

- 44. ASTC. Subarchivo 20, Ficha 3. Conferencia permanente del PCR de la Argentina, 15-16 de agosto de 1970, p. 28.

- 45. ASTC. Subarchivo 20, Ficha 2. El Informe del Comité Nacional del Partido Comunista Revolucionario aprobado por el congreso realizado en diciembre de 1969 en Córdoba, p. 56.

- 46. Carreras J. La política armada. Una historia de los movimientos revolucionarios argentinos, desde los Uturuncos y el FRIP, hasta el ERP y Montoneros (1959-1976). Santiago del Estero, Quipu, 2003, 512 p.

- 47. Vargas O. Balance de los 70. Agora, 32 p.

- 48. RGANI. F. 5, Op. 50, D.691, L. 243.

- 49. RGANI. F. 5, Op. 58, D.301, L. 154.